Ahora bien, yo, Nefi, he decidido confeccionar estas nuevas planchas, no por mandato del Señor, sino para dar cuenta de los misterios de Dios que acompañaron nuestro viaje por las grandes aguas a la tierra prometida. Y esta narración no se encuentra en los anales de mi padre ni tampoco en las planchas de metal que contienen el ministerio y las profecías. Por tanto, la escribo para volcar las cosas de mi mente y de mi alma y maravillarme en ellas. Nunca verán la luz, salvo que el Señor así lo desee. Pero yo, Nefi, creo que, en el debido tiempo, irán a los gentiles que entienden las palabras de los libros, y ellos manifestarán su significado pleno, que yo desconozco . . .

Pues, he aquí, que, al abandonar la tierra de Abundancia e internarnos en Irreantum, fuimos impelidos por el viento por el espacio de muchos días. Y aconteció que Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael, junto a sus esposas, comenzaron a holgarse, sí, con bailes y cantos y a hablar groseramente. Por tanto, yo, Nefi, les hablé duramente para que recordasen el Poder que nos sustentaba, no fuese que termináramos hundidos en el fondo del mar. Mas, he aquí, que se irritaron y me ataron con cuerdas a un poste del barco para que no pudiese moverme. Y aconteció que la esfera o director dejó de funcionar, y una tempestad fuerte y terrible comenzó a dirigirnos hacia atrás.

En esas circunstancias me pareció escuchar un canto precioso que provenía del mar. Mis hermanos también lo escucharon y deseaban arrojarse al agua por el influjo de sus bellas armonías, más he aquí, a pesar de estar atado, les pedí que colocasen cera de las abejas en sus oídos y soportasen la tentación, pues de otro modo chocaríamos contra las rocas para perecer ahogados. Por fortuna, me obedecieron. Y, he aquí que yo, Nefi, también deseaba tirarme por la borda para acercarme a ese canto, pero las fuertes ligaduras lo impidieron. Y, así, arribamos a la playa de una gran isla . . .

Lamán y Lemuel soltaron mis ataduras pues temían a los posibles habitantes de esta tierra y deseaban que los liderase con la espada de Labán. De modo que subimos por una región escarpada hasta encontrar vestigios de civilización. Los pobladores nos recibieron en paz, y, cuando logramos comprendernos unos a otros, supimos que al sitio donde nos hallábamos llamaban la Tierra Media. Se identificaban como númeróneanos pues originalmente provenían de Númenor. Estaban especialmente admirados por mi espada, pues les recordaba a Narsil, la llama roja y blanca de sus tradiciones. También nos mostraron el Arbol Blanco, que proviene de Nimloth, el Bello, cuyo fruto es de plata. Este árbol, al que también se referían como Recuerdo de los Eldar y Luz de Valinor, era de tal blancura y brillantez exquisita, que me hizo recordar al que mi padre viera en su sueño y el Espíritu me mostrara en lo alto de la montaña. Para los numeróneanos representaba el derecho a reinar de los descendientes de Isildur.

Poseían también unas piedras que eran esferas perfectas y, cuando estaban en reposo, parecían de vidrio o cristal, de un profundo color negro. Con ellas podían ver cosas aún no ocurridas o que estaban a una gran distancia. Me recordaron a nuestra esfera o Liahona. Las denominaban palantiri, y los que dominaban su manejo eran los sabios Istari, una especie de profetas. Creo que si nuestro padre Lehi hubiese vivido entre ellos habría llegado a ser un buen Istari, como los Gandalf o Saruman que ellos ensalzaban.

La Tierra Media no sólo estaba habitada por estos hombres, sino también por elfos, enanos y unos llamados “medianos”, aunque nunca llegamos a verlos. Había preparativos de guerra contra una fuerza oscura que avanzaba sobre ellos. Cuando Lamán supo que el ataque podría involucrar orcos, nazgules y dragones, no quiso ya permanecer allí y comenzó a instarnos a retornar a la nave. De modo que así lo hicimos, luego de aprovisionarnos de suficiente agua fresca.

A pesar de los ruegos de Lehi y nuestra madre Sariah, mis hermanos volvieron a atarme a uno de los maderos labrados y continuamos la jornada.

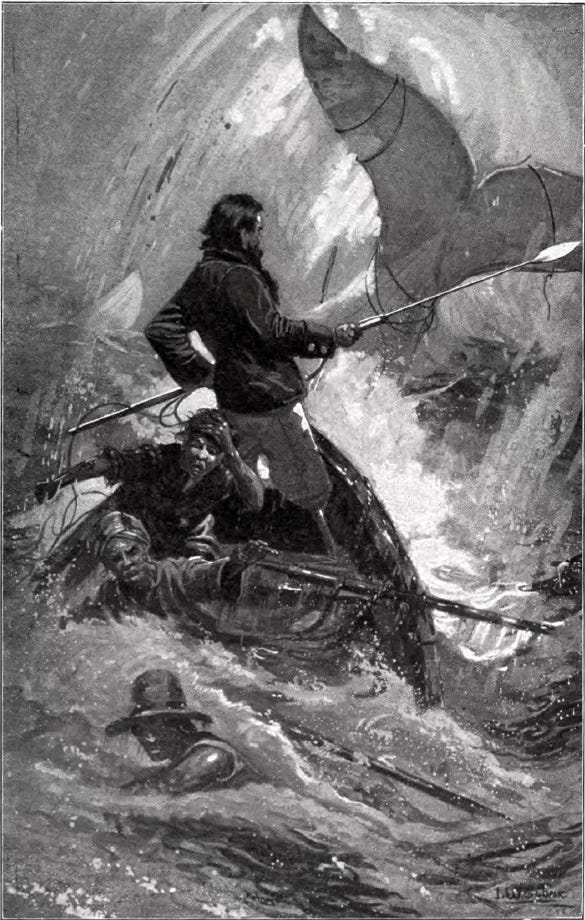

Cuando nos disponíamos a partir, arribó otra nave al pequeño puerto gris. Portaba una flecha de grandes dimensiones en la proa, unida a una larguísima cuerda que se enrollaba en la cubierta. Por lo poco que pudimos saber, su capitán, de figura alta y ancha, como si fuese de bronce macizo, igual que las planchas traídas de Jerusalén, estaba obsesionado con capturar a un gran pez o monstruo marino que había devorado una de sus piernas, por lo que utilizaba en reemplazo una tallada en hueso. De cabello gris y mirada taciturna, una lívida cicatriz le surcaba el rostro . . .

Más atrás en el barco divisamos a un jovencito y a su acompañante de tez oscura y con dibujos en todo el cuerpo. Al cruzarse las naves, el jovenzuelo, con tristeza en sus ojos, nos gritó “llamadme Ismael”. Jamás olvidaré su imagen y el nombre pronunciado, ya que es el mismo del padre de mi esposa, quien nos acompañó en nuestro peregrinar por el desierto.

Al llegar a mar abierto, nuevamente la tormenta nos alejó con violencia de nuestra ruta. Y así transcurrió el primer día . . .

Tras una noche de mucho viento y oleaje y poco sueño, descubrimos, al disiparse la niebla, que habíamos encallado en una nueva playa de arenas blancas. Al ser desatado nuevamente por mis hermanos, vimos a lo lejos algunos moradores que nos observaban extrañados. Vestían insólitos ropajes y no pudimos evitar distinguir la presencia de una bella mujer de cabellos dorados. Estaban rodeados de singulares mecanismos cuyo uso no podíamos descifrar. Mientras intentábamos hacernos comprender por ellos, detrás de una alta empalizada surgió gran número de nativos con actitud amenazante, portando toscas jabalinas y rudimentarios arcos y flechas. Se llevaron a la mujer sin que ninguno de nosotros pudiese evitarlo, debido a la cantidad y velocidad de sus movimientos. Mientras sus compañeros discutían sobre las posibles acciones a tomar, un sonido de tambores comenzó a crecer desde la selva seguido de un cántico lúgubre e incomprensible del cual se desprendía una sílaba cada vez más acentuada: ¡Kong! ¡Kong! ¡Kong!

Lo que ocurrió a continuación permanece un poco confuso en mi mente. Por un lado, descomunales arañas huían hacia la playa, mientras una gigantesca forma simiesca se abría paso entre los árboles, haciendo retumbar los puños sobre su pecho. Tanto el gruñido de la bestia como el lejano grito de terror de la mujer nos helaron la sangre. No era un lugar para quedarse mucho tiempo . . .

Todos nuestros hombres empujaron la nave con desesperación, ayudados por la marea alta y nos hicimos nuevamente a la mar.

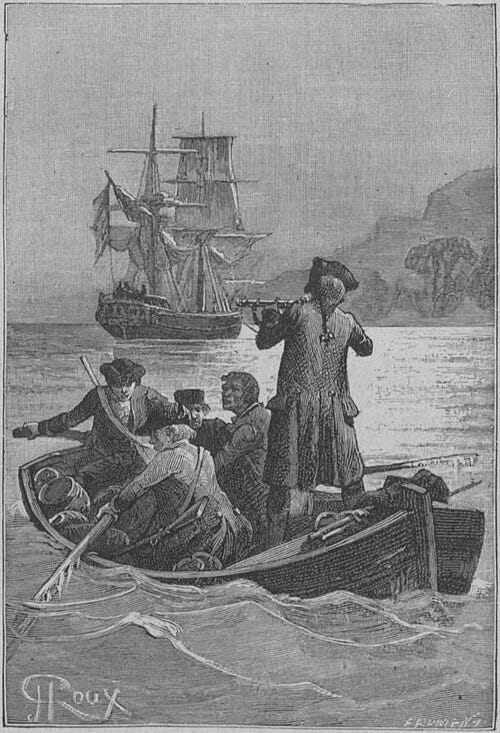

Saliendo ya de la pequeña bahía donde habíamos encallado nos cruzamos con otro barco de extenso velamen. De su castillo de popa surgía un desordenado estribillo de hombres bajo el influjo de cierta bebida espiritosa:

Quince hombres sobre el cofre del muerto, ¡Yo, ho, ho! ¡Y una botella de ron! La bebida y el diablo se encargaron del resto ¡Yo, ho, ho! ¡Y una botella de ron!

Un joven, que se identificó como Jim, alcanzó a decirnos que se encontraban a la búsqueda de un tesoro y nos señaló a Long John Silver, cocinero de mar devenido capitán, a quien también faltaba una extremidad inferior que había sustituido por una pata de palo y una muleta. Llevaba un loro sobre su hombro.

Intenté explicarles que no era aquella una buena isla para buscar tesoros, pero, estando aún yo atado al mástil, probablemente no me oyeron e hicieron caso omiso de mi advertencia.

Atrapados nuevamente por un torbellino que nos conducía hacia atrás, cayó la noche. Y así finalizó el segundo día . . .

He aquí, que el alba nos halló empujados hacia las costas de una nueva y misteriosa isla. Siguiendo el proceder que ya habían establecido, mis hermanos me liberaron momentáneamente para ayudar en la recolección de probables frutos silvestres. La isla estaba parcialmente habitada. Conocimos extraños seres con también extraños nombres: Cyrus Smith, Pencroff, Harbert y su sirviente Nab. Supimos que habían llegado por el aire desde un conflicto entre el Norte y el Sur de su nación. El espíritu me indicó que provenían de un tiempo futuro de la tierra de promisión hacia dónde nos dirigíamos, y que el vidente que sacaría a luz la historia de mi pueblo también profetizaría sobre esa guerra.

Conocimos su Casa de Granito y las grutas en las entrañas de la tierra. Nos fue dado saber sobre una embarcación de metal que navegaba bajo el agua. Y conocimos a su creador y conductor, el capitán Nemo. Penetré al interior de la fantástica embarcación y vi una sala ricamente adornada que conducía a una biblioteca cuyo techo luminoso vertía un torrente de luz. Una ancha puerta daba paso a un vasto salón donde se acumulaban toda clase de tesoros de la naturaleza: el oro, la plata y las piedras preciosas, en mayor variedad y abundancia que las que habíamos perdido en manos de Labán, allá en Jerusalén.

Al retornar al exterior, sentimos temblar la tierra y alcanzamos a divisar la fumarola de un volcán que entraba en erupción. Trozos de roca encendidos y denso hollín nos rodeaban y, a duras penas, logramos retornar al barco, para partir nuevamente.

Nuestra trayectoria nos puso en contacto con otro navío. Lamán y Lemuel no deseaban ya interactuar con otros navegantes, y mucho menos con éstos, que nos amenazaban con espadas y hachas. La negra bandera con una calavera, tampoco presagiaba nada bueno.

Su capitán tenía ambas piernas, pero donde debería estar una de sus manos aparecía un amenazante garfio de metal. En la otra mano blandía un látigo de varias puntas con el que amenazaba a unos amedrentados niños que se acurrucaban sobre cubierta. La tripulación entonaba grotescamente:

Ya-jú, ya-jú, el gato que araña, nueve son sus colas, ya lo sabéis, su marca dejarán en vuestra espalda . . .

El último verso nunca llegó a saberse, pues, he aquí, que del aire surgió una especie de ángel, seguido de otro más pequeño y con alas. Descendió frente a los niños y los protegió con su espada. El hombre del garfio palideció . . .

- Peter Pan! – gritaron los pequeños.

El viento nos apartó y no los vimos nunca jamás, pero nuestro padre Lehi, alcanzó a divisar que la embarcación era seguida por un inmenso cocodrilo, similar a los que él había visto en el Nilo.

Y así acabó la tercera jornada . . .

Ahora bien, al cuarto día, la tempestad empeoró y estábamos a punto de ser tragados por las profundidades. Al ver los juicios de Dios sobre ellos, mis hermanos se arrepintieron de su iniquidad y me liberaron finalmente. Mis muñecas y tobillos se encontraban hinchados y doloridos. Oré al Señor, los vientos cesaron y la tempestad se aplacó. La brújula comenzó a funcionar nuevamente de modo que dirigí el barco para retomar la ruta hacia la tierra prometida.

El resto de la historia de mi pueblo se encuentra en las otras planchas de metal que he preparado previamente. He aquí que, encontrándome yo, Nefi, cerca del final de mis días, no sé cuándo el Señor me llevará junto a su seno.

Las aventuras vividas en esas tres jornadas han sido motivo de reflexión y asombro todos los días de mi existencia. Pasado el tiempo, he llegado a preguntarme si en realidad ocurrieron. Si fueron sólo sueños y visiones con un significado que ignoro. Tal vez mis ataduras y la falta de agua y alimento afectaron mi entendimiento. Sin embargo, algunos de los recuerdos son muy reales. Aún percibo los olores, las texturas, los sabores, de muchos de esos momentos. He tenido visiones y sueños a lo largo de mi vida, pero éstos han sido distintos.

Concluyendo este registro, he tenido la sensación de que no he escrito las planchas, sino que ellas me han escrito a mí. También la creciente impresión de que, en ocasiones, las planchas de oro conversan entre sí, como si no necesitasen del contacto de los mortales para ser interpretadas. Tal vez es otro misterio para develar en los tiempos venideros . . .

Mario R. Montani vive en Bahía Blanca, Argentina. Ha estudiado Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Sur. Su relato “Y no preguntes más . . .” (Irreantum 17.2) fue seleccionado como el mejor cuento corto de 2021 por la Asociación Mormona de Letras. También ha publicado en Wayfare y el Mormon Lit Lab. En 2009 presentó “El Castillo Gris y otros cuentos” publicado por Editorial Dunken. Desde 2016 forma parte de la Cofradía de Letras Mormonas, un grupo que promueve la literatura entre los Santos de los Ultimos Días. También administra el blog mormosofía (https://mormosofia.wordpress.com/).